ثورة الخيار العام

بقلم: بيير ليميو

قبل نصف قرن، كان الاقتصاديون التقليديون يلجؤون إلى تحليل السياسة العامة وفق التبرير التالي: تكون الأسواق كفؤة، أو تسودها “كفاءة باريتو” حين تسود المنافسة الكاملة. وتعني كفاءة باريتو أنه ليس هناك من طريقة لإعادة توزيع المدخلات أو المخرجات لزيادة منفعة شخص من دون إلحاق الأذى بشخص آخر، أو، بكلمة أخرى، أن جميع المكاسب من المبادلات قد تحققت. لكن في حالات عدة، تُستبعد هذه النتائج في أنواع عدة من “فشل السوق”، مثل حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، أو الاحتكار الطبيعي، أو المؤثرات الخارجية (سواء منها السلبية أو الإيجابية). المؤثرات الخارجية الإيجابية يمكن توليدها بواسطة “السلع العامة”، التي توفر المنفعة لكل شخص طالما أن الناس ينتجون ويستهلكون هذه السلع. ويتعين على الحكومة التدخل لتصحيح فشل السوق وزيادة الرفاه الاجتماعي إلى أقصى حد.

قبل نصف قرن، كان الاقتصاديون التقليديون يلجؤون إلى تحليل السياسة العامة وفق التبرير التالي: تكون الأسواق كفؤة، أو تسودها “كفاءة باريتو” حين تسود المنافسة الكاملة. وتعني كفاءة باريتو أنه ليس هناك من طريقة لإعادة توزيع المدخلات أو المخرجات لزيادة منفعة شخص من دون إلحاق الأذى بشخص آخر، أو، بكلمة أخرى، أن جميع المكاسب من المبادلات قد تحققت. لكن في حالات عدة، تُستبعد هذه النتائج في أنواع عدة من “فشل السوق”، مثل حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، أو الاحتكار الطبيعي، أو المؤثرات الخارجية (سواء منها السلبية أو الإيجابية). المؤثرات الخارجية الإيجابية يمكن توليدها بواسطة “السلع العامة”، التي توفر المنفعة لكل شخص طالما أن الناس ينتجون ويستهلكون هذه السلع. ويتعين على الحكومة التدخل لتصحيح فشل السوق وزيادة الرفاه الاجتماعي إلى أقصى حد.

كان ذلك تحليل السياسة قبل ثورة الخيار العام. وجهة النظر اليوم مختلفة تماماً وتبدأ بسؤال بسيط: كيف تصنع القرارات الجماعية؟ الجواب، بالطبع، هو أن القرارات يتخذها صنّاع السياسة—السياسيون والبيروقراطيون (الإداريون)—والناخبون. الفكرة الأساسية لنظرية الخيار العام بسيطة للغاية: وهي أن الأفراد حين يقومون بدورهم كناخبين، أو كسياسيين أو بيروقراطيين يواصلون الاهتمام بمصالحهم ويحاولون زيادة منفعتهم.

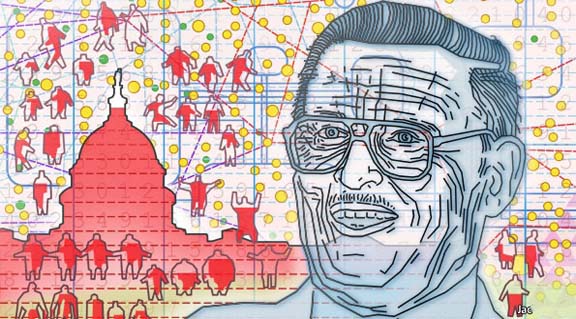

وفيما عدا بعض المبشرين القريبين مثل كتاب أنثوني داونز للعام 1957، نظرية اقتصادية في الديمقراطية، وكتاب دانكن بلاك للعام 1958، نظرية اللجان والانتخابات، يمكن رد بداية مدرسة الخيار العام إلى العام 1962 حين نشر جيمس بيوكانن وغوردون توللوك كتابهما، حسابات تفاضل وتكامل الوفاق. وكان العديد من اقتصاديي الخيار العام البارزين يتحلقون حول بيوكانن وتوللوك في جامعة فرجينياتك في ذلك الحين، أمثال: جيفري برينان، وروبرت دي. توليسون، وريتشارد إي. واجنر، وونستون بوش، وغيرهم. ومقابل عمله الذي أرسى قواعد الخيار العام، مُنح بيوكانن في العام 1986 جائزة نوبل.

حسب مفهوم ضيق، فإن تحليلات الخيار العام تعنى بـ”فشل الدولة”. فالدولة التي تدار بفعاليات تهمها مصلحتها الشخصية في “السوق السياسي” غير قادرة في أحيان كثيرة على تصحيح فشل السوق—أو، على الأقل، تصحيحه بتكلفة أدنى من تكلفة فشل السوق الأصلية ذاتها. أما حسب مفهوم أوسع، فإن الخيار العام هو التحليل الاقتصادي للمؤسسات السياسية، حسب قول دينس موللر في كتابه الخيار العام 3. وفي هذا المفهوم الواسع، فإن جميع الاقتصاديين الذين درسوا تدخل الحكومة قد أصبحوا عملياً الآن اقتصاديين مختصين بالخيار العام.

الدولة

لماذا نحتاج للدولة لتقديم سلع وخدمات معينة؟ ولماذا لا يكون هناك فوضى وترك كل شخص يتدبر شؤونه بنفسه سواء بشكل فردي أو كعضو في مجموعة خاصة؟ يلخص العنوان الفرعي لكتاب جيمس بيوكانن للعام 1975، حدود الحرية، أين يفترض أن الأفراد يريدون أن يكونوا: في مكان ما “بين الفوضى والنظام الديكتاتوري.” وحسب تصور التيار الرئيسي للخيار العام، فإن الدولة ضرورية لوقف “حرب الجميع ضد الجميع” (الهوبزيانية—نسبةً إلى هوبز)، وكما قال مانكور أولسون، فإن “قاطع طريق مقيم”، أي الدولة، يولد من الازدهار أكثر مما يولد “قاطع الطريق المتجول” الذي تقضي على نشاطه.

حين نقر بأن الدولة ضرورية، فإن الخيار العام اليقيني يحلل كيف تباشر الدولة مهماتها في كفاءة التوزيع، وإعادة التوزيع. ويحاول الخيار العام المعياري بيان المؤسسات التي تقود الأفراد إلى الحصول على ما يريدون من الدولة دون أن يتعرضوا لاستغلالها.

النهج التعاقدي الذي يدافع عنه العديد من منظّري الخيار العام هو جزء من الدعامة المعيارية لنظرية الخيار العام. وتُظهر لنا “مرحلة دستورية” يقبل الأفراد فيها قواعد اللعبة السياسية بالإجماع، “ومرحلة ما بعد الدستور”، تُطبَّق فيها أحكام السياسة اليومية. وتشتمل المرحلة الأخيرة عادة على قرارات تعتمد على موافقة الأغلبية، وليس الاتفاق بالإجماع.

الدوران. لماذا يوافق الأفراد على أن يكون لهم خيار جماعي بناءً على حكم الأغلبية؟ ثمة طريقة واحدة يتأكد فيها الفرد ألا يتعرض لاستغلال الأغلبية: أن يكون له حق نقض أي خيار جماعي، أو بكلمة أخرى، فرض الموافقة على جميع القرارات بالإجماع. إلا أن الموافقة بالإجماع تكاد تكون مستحيلة من الناحية العملية لأن تكلفة القرار عالية بشكل يمنع اعتماده—فمن الضروري إقناع عدد أكبر من الأفراد، وسيكون من مصلحة كل واحد أن يكذب بشأن خياراته للتلاعب بالقرار والحصول على أقصى منفعة ممكنة ودفع أقل ضريبة. من جهة أخرى، كلما انخفض مستوى التعددية المطلوب، زادت مخاطر تعرض الفرد للاستغلال. واعتماداً على تكلفة التوصل إلى قرار والمنافع الضائعة إذا ما اتخذ القرار الخاطئ، فإن النسبة المطلوبة قد تكون الأغلبية البسيطة (50 بالمئة زائد صوت واحد) أو نسبة أعلى، مثل الأغلبية المشروطة.

هنا نواجه أول مشكلة تكشفها تحليلات الخيار العام: الأغلبيات—خاصة الأغلبيات البسيطة—هي أغلبيات تعسفية. وهي أبعد من أن توضح من هي الأغلبية وماذا تريد. فالأغلبيات قد تكون غير متماسكة، أو ما هو شبيه بذلك، أي أن تدور على غير هدى بين مختلف البدائل (انظر “لماذا تريد الأغلبية [أ] و[ليس أ] كلتاهما أدناه). فقد تصوت الأغلبية للاقتراح “أ” وتفضله على “ب”، وتفضل “ب” على الاقتراح “ج”، ثم تصوت للاقتراح “ج” إذا خيّرت أن تختار ما بين “أ” و”ج”. وتبدو الأغلبية متشددة وغير عقلانية. وهذا يفسر السبب في أن الناخبين يبدون غالباً غير ثابتين على موقف—مثال ذلك، عندما يصوتون على الحد الأدنى للأجور الذي قد يتسبب في البطالة، ثم عند التصويت على برامج الحكومة الهادفة إلى إيجاد وظائف.

لماذا تريد الأغلبية [أ] و[ليس أ] كلتيهما

إفرض وجود مجتمع مكوّن من ثلاثة ناخبين: “س”، و”ص”، و”ع”. ثم افرض أنهم يناقشون ثلاثة اقتراحات لسياسات متنافرة هي “أ”، و”ب”، و”ج”.

يبين الجدول 1 ترتيب خيارات كل ناخب من الاقتراحات الثلاثة. الناخب “س” يفضل الاقتراح “أ”، وخياره الثاني هو “ب”، وخياره الأخير هو “ج”. الناخبان الآخران لهما خيارات مختلفة. لاحظ أننا نفترض وجود منفعة ترتيبية، ما يعني أن ترتيب البدائل هو المهم.

الآن، إفرض أن الاستفتاء سأل الناخبين أن يختاروا، بموجب حكم الأغلبية، بين الاقتراحات “أ” و”ب”، فسوف يفوز الاقتراح “أ” لأن “س” و”ع” يفضلان “أ” على “ب” وسوف يصوتان بناءً على ذلك؛ أما “ع” الذي يفضل “ب” فسوف يتفوق عليه الآخران بأصواتهما. أما إذا عرض على الناخبين الاختيار ما بين “ب” و”ج”، فسوف يفوز الاقتراح “ب” لأنه المفضل لدى كل من “س” و”ع”. الآن، فكر فيما يحدث إذا طلب من الناخبين الاختيار ما بين “أ” و”ج”، سيفوز “ج” لأن الناخبين “ص” و”ع” سيصوتان للخيار “ج”. وهذا يعني أن “الخيارات الاجتماعية” التي عبر عنها الناخبون غير انتقالية: “أ” مفضلة على “ب”، “ب” مفضلة على “ج” لكن “ج” مفضلة على “أ”.

ويحدث هذا لأن خيارات بعض الناخبين (وهو الناخب “ع” في هذه الحالة) ليست “خيار القمة الوحيد”. ولمعرفة ما يعني ذلك، تصور وجود سلسلة أحادية الأبعاد من “أ” إلى “ب” إلى “ج” (كما لو أنها صفت بهذا الترتيب على طول محور واحد). خيارات الناخب “س” هي خيار القمة الوحيد، لأنه يواصل خسارة منافع كلما ابتعد أكثر عن “أ” في أي اتجاه. في هذه الحالة هو لا يستطيع التحرك “يساراً” مبتعداً عن “أ” لأنه يقف عند أقصى يسار السلسلة، لكنه كلما ابتعد أكثر تجاه اليمين قلت المنفعة التي يحصل عليها. وبالمثل خيارات الناخب “ع” هي خيارات القمة الوحيدة: فخياره المفضل هو “ب” الواقع في منتصف السلسلة ويخسر منفعة إذا تحرك ناحية اليسار إلى “أ” أو ناحية اليمين إلى “ج”. لكن خيارات “ص” ليست ذات قيمة أحادية: فخياره المفضل “ج” وكلما تحرك في اتجاه اليسار إلى “ب” تناقصت منفعته، لكنها تعاود الارتفاع عند “أ”.

يمكن للدوران أن يحدث حين لا تكون خيارات بعض الناخبين هي الوحيدة التي في القمة—أي أنه، بالنظر لوجود طيف واسع من الخيارات، فإن قوة ما يفضله الناخب لا تتراجع بشكل ثابت عندما يفكر في خيارات تبتعد أكثر فأكثر عن أفضل خياراته. وليس هناك في عقلانية الفرد ما يوحي بوجود خيار وحيد في القمة. وكما لاحظ موللر في كتابه، الخيار العام 3، “خلال حرب فيتنام، كان القول الشائع أن بعض الناس يفضلون إما الانسحاب الفوري أو القيام بتوسيع شامل يهدف إلى تحقيق نصر كامل.” مثال آخر: بعض الناس يعتقدون أنه إما أن يُمنع بيع التبغ أو يُترك المدخنون وشأنهم. الخيارات “البين بين” هي الأقل تفضيلاً (من قبل البعض).

طريقة أخرى لرؤية عدم تناسق ظاهرة الدوران هي فهم كيف أن الائتلافات التوزيعية غير مستقرة. فإذا صوتت الطبقة الوسطى مع الطبقة الفقيرة، فإن الطبقتين ستجردان الطبقة الغنية من أموالها. عندها يكون من مصلحة الأغنياء رشوة الطبقة الوسطى لتشكيل تحالف جديد يهدف إلى أخذ ما يمكن أخذه من أموال الفقراء بتقديم جزء ضئيل من تلك الأموال للطبقة الوسطى. وحين يدرك الفقراء أنهم قد يكونوا أفضل حالاً إذا تعرضوا بنسبة أقل للاستغلال، فقد يعرضوا على الطبقة الوسطى استغلال الأغنياء واقتسام الغنيمة معها بنسب متفاوتة. ويتشكل بذلك تحالف فائز جديد. فما الذي تريده الأغلبية في هذه الحالة؟

“الطبقة الوسطى” بالطبع لا تصوت كرجل واحد، وفي نظام الأغلبية البسيطة، فإن أي تحالف يضم أغلبية بسيطة من الناخبين سيصوت كرجل واحد. تبادل الخدمات هي الطريقة التي تتشكل التحالفات بموجبها عادة. وتصف عملية “تبادل الخدمات” تبادلاً غير رسمي للأصوات: السياسي “س” يدعم إجراء لا يحبذه كثيراً لكن السياسي “ص” يجده مهماً للغاية في مقابل دعم “ص” لإجراء يريده “س” بإلحاح. فإذا كان هذا التبادل في الأصوات ممكناً، فإن في وسع شخص آخر أن يزاود على أحد المتبادلين ويحصل على دعم لمشروعه. ويمكن أيضاً قلب التحالف الجديد رأساً على عقب. ويبلغنا موللر عن بعض الأدلة التجريبية أن هذه المقايضة بالأصوات تحدث في الكونجرس—مثال ذلك، تصويت النواب الذين يمثلون مزارعي الفستق لصالح مبادرات يحبذها المزارعون العاملون في صناعة السكر مقابل تصويت أعضاء الكونجرس الذين يمثلون مزارعي السكر على إجراءات لصالح مزارعي الفستق.

نظرية الناخب المتوسط. حين لا يحدث أي دوران تنطلق نظرية الناخب المتوسط. وفي حالة بسيطة ذات بعد واحد تنص النظرية على أنه إذا كان لدى جميع الناخبين خيارات قمة وحيدة، فإن البديل الفائز في تصويت بأغلبية بسيطة هو البديل المثالي (أو الأكثر تفضيلاً) الواقع في النقطة الوسطى من توزيع الخيارات. ويمكن ملاحظة ذلك في الشكل 1، والذي يمثل خيارات الناخبين س1 إلى س5. ويمثل المحور الأفقي البدائل المختلفة لقضية ذات بعد واحد—مثل معدل ضريبة أعلى أو أدنى، يتراوح المعدل فيها ما بين صفر بالمئة إلى 100 بالمئة. وقد مثلت قوة كل واحد من خيارات الناخبين لكل معدل من معدلات الضريبة بمنحى خاص على شكل حرف U مقلوب، قِيس على محور عمودي (وقِيس بطريقة “ترتيبية”، بمعنى أن الناخبين يفضلون البدائل “أكثر” أو “أقل”—وبالتالي فإن ارتفاع منفعة كل ناخب لا تهم).

خذ مثلاً الناخب س3، مستوى الضريبة المثالية بالنسبة له هو ت3، والتي تتطابق مع قمة منحنى المنفعة الخاص به. وكلما انحرف معدل الضريبة عن ت3 قلَّ رضاه عن البديل، وتلك طريقة أخرى للقول أن ذلك هو خيار القمة الوحيد بالنسبة له. وينطبق الشيء ذاته على الناخبين الأربعة الآخرين. وحسب التعريف، فإن بديل س3 المثالي، ت3، هو الخيار المتوسط من بين الخيارات المثالية الخمسة الأخرى.

من السهل الآن فهم نظرية الناخب المتوسط. وفي عملية تصويت زوجية، لا يمكن لأي بديل أن يفوز على ت3 (على فرض تصويت جميع الناخبين). إفرض، مثلاً، أنه طلب من الناخبين الاختيار ما بين ت2 وت3. وحيث أن ت3 هي المتوسط، فإن غالبية الناخبين (أي س3 والناخبان اللذان على يمينه) يفضلانه على أي معدل أدنى. تذكّر أن الخيارات في هذا المثال ذات قمة أحادية وأن الناخب يفضل بديلاً هو الأقل بعداً عن خياره المثالي. لاحظ أن هذا الأمر يصح بغض النظر عن الطريقة التي تتوزع بها معدلات الناخبين الآخرين المثالية على طول السلسلة المتصلة—المعدل المتوسط سيفوز دائماً.

وهذا يفسر السبب في أن البرامج السياسية، خاصة في أنظمة الحكم ذات الحزبين، متشابهة جداً. فإذا وعد الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمعدل ت2، ووعد السيناتور كيري بالضريبة ت5، فإن الناخب س3 سيصوت لبوش لأن الناخب س3 يحصل على قدر أكبر من المنفعة من ت2 مما يحصل من ت5. ومن ثم تفوز ت2 في هذه المزاوجة. وإذا كان كيري مهتماً بنفسه، ويريد أن يُنتخب فسوف ينتقل إلى معدل الضريبة ت4 وبذلك يواجه بوش. وإذا كان بوش مهتماً بنفسه ويريد أن يعاد انتخابه، فسوف ينتقل إلى المعدل ت3. وسيفعل كيري الشيء ذاته. وبذلك ينتقل السياسيان نحو النقطة المتوسطة سعياً لتحقيق الفوز في الانتخابات.

وفيما عدا الناخب المتوسط، فإن جميع الناخبين لن يكونوا سعداء بالنتيجة. وهذا الشكل من التصويت (سواءً كان في الانتخابات أو الاستفتاءات) لا يمكن فصله عن الخيارات الجماعية. فإذا قرر الخيار الجماعي نوع السيارة التي يتعين على كل شخص قيادتها، فإن النتيجة قد تكون إنتاج سيارة من طراز فورد توروس للجميع. وسيكون الناخب المتوسط سعيداً (على فرض أن التوروس هي السيارة المفضلة للناخب المتوسط)، لكن الآخرين جميعاً سيفضلون قيادة سيارة أخرى.

دوران أم استبداد؟ يصبح الدوران أكثر احتمالية كلما تزايد عدد البدائل الممكنة وازداد تغاير خيارات الأفراد. ويمكن للأغلبية المشروطة أن تقلل من احتمالات الدوران ويمكن أيضاً لـ”واضع الأجندة” الذي يقرر أي البدائل توضع على ورقة الاقتراع أن يقل من الدوران، لكن الأغلب أنه سيضع أجندة تعطي نتيجة توافق ما يفضله. فإذا كان “س” هو واضع الأجندة فسوف يختار أولاً جمع الاقتراح “ب” مع الاقتراح “ج” وإرسال ذلك الخيار إلى الناخبين. ثم يقرن الفائز مع الاقتراح “أ”، الذي يفضله الناخب “س”. ونتيجة تلك الأجندة أن الاقتراح “أ” سوف يفوز. وبالمثل، إذا كان واضع الأجندة هو “ص”، فسوف يعمل على أن ينافس الاقتراح “أ” الاقتراح “ب” ويدفع الفائز لمعارضة الاقتراح “ج” وبالتالي يفوز الاقتراح “ج”.

وإذا لم يكن هناك أي دوران، فثمة خطر آخر يلوح في الأفق: وهو خطر وجود أغلبية ثابتة قد تستغل وتضطهد أقلية يمكن تحديدها. ونبدو هنا وكأننا نواجه خياراً غير مريح: سواءً أغلبية غير متماسكة مع تحالفات غير ثابتة، أو ديكتاتورية واضع أجندة، أو “استبداد أغلبية” توكوفيلية (نسبة إلى توكوفيل).

قواعد تصويت مختلفة. إلى جانب قاعدة الأغلبية البسيطة التي حللناها أعلاه، ثمة عدد كبير من قواعد التصويت المختلفة، الهدف منها معرفة ما هي الأغلبية بالضبط وما الذي تريده، خاصة حين يتنافس أكثر من مرشحَين. قاعدة التعددية تختار المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات. وقاعدة الأغلبية التي تنص على إجراء دور ثان من الانتخابات تجمع المرشحين اللذان حصلا على أعلى نسبة مئوية من الأصوات خلال الجولة الأولى. ويدعو معيار كوندورسيه أن يكون الفائز الشخص الذي يهزم جميع المرشحين الآخرين بشكل زوجي. أما نظام هار ونظام كومبس فينحيان جانباً المرشحين الأقل تفضيلاً خلال عدة جولات. وحسب نظام التصويت بالموافقة، يصوت الناخب لعدة مرشحين، وحسب هذا المعيار يفوز المرشح الأكثر شعبية. العدّ حسب نظام البوردا يطلب من الناخبين تقييم المرشحين بالنقاط ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.

لجميع تلك الأنظمة مزايا وعيوب مختلفة، وغالباً ما تعطي نتائج مختلفة. وقد استخلص جوردون توللوك أنه “بالنسبة لمجموعة معينة من الناخبين ذوي الخيارات الثابتة، يمكن الحصول على النتيجة المرجوة بإحدى طرق التصويت، على الأقل.” وهذا أمر له تبعاته في عالم الواقع: ويشير بحث لريتشارد إيه. جوسلين، أنه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 1972 كان يمكن لإدموند موسكي أن يفوز على جورج ماكغوفرن لو اتبعت إجراءات تصويت غير قاعدة الأغلبية.

حين تكون القضية التي يتعين اتخاذ قرار بشأنها متعلقة بإنتاج وتمويل سلعة عامة، يحث كل فرد على التقليل مما يريده، على أمل الحصول على المنافع بينما يدفع ضرائب أقل. وقد ابتُدِعت أنظمة “كشف الخيارات” نظرياً بهدف جعل الناخبين يكشفون بصدق أي من البدائل هو الأجدى بالنسبة لهم. وموللر متفائل من أن خط البحث هذا سيقود في النهاية إلى آليات اختيار جماعية أفضل لكنه يبين أيضاً كيف أن تصويت المرء بقدمه—الخروج كمقابل للتصويت—هو غالباً حل أفضل: في نظام سياسي لا مركزي، يحصل الأفراد على تركيبة من السلع العامة والضرائب التي يريدونها عن طريق الانتقال إلى نطاقات السلطة التي تقدم الحزمة المفضلة بالنسبة لهم. ويكشفون عن خياراتهم الحقيقية باختيار المكان الذي يعيشون فيه.

لماذا التصويت؟ في انتخابات العام 2000 الرئاسية كانت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 67.5 بالمئة. المشكلة بالنسبة لنظرية الخيار العام ليست أن ثلث الناخبين لم يدلوا بأصواتهم، بل أن الثلثين قد أدلوا بها بالفعل. فلماذا اهتموا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ المؤكد، بالنسبة للناخب الفرد العادي هو أن تكلفة التصويت متدنية ولا تزيد عن الوقت الذي ينفقه المرء في الذهاب إلى مكان الاقتراع. لكن المنفعة المتوقعة (قيمة المنافع التي يعد بها المرشح المختار ناخبيه مضروبة باحتمالات أن يؤدي عمل الناخب إلى انتخاب المرشح) ضئيلة للغاية. وتبعاً لذلك، فإن على الناخب العقلاني أن يمتنع عن التصويت. والسبب في أن الكثيرين من الناخبين يذهبون للاقتراع يدعى “مفارقة التصويت.”

في كتابه، يراجع موللر العديد من الحلول المقدمة لمفارقة التصويت. والفكرة السائدة هي النظر إلى المصلحة الذاتية من منظور أضيق: يتعين على الناخب أخذ منافع أخرى بعين الاعتبار غير المكاسب المتوقعة من سياسات مرشحه المفضل. وقد تكون تلك المنافع السعادة في التعبير عن رأي أو كون الفرد جزءً من الحشد الجماهيري (مثلما يحدث عندما يهتف المرء أو يستهجن خلال مباراة في الهوكي)، والرضى الذي يشعر به المرء عندما يقوم بواجبه الأخلاقي، أو الرغبة في أن ينظر إليه “كمواطن صالح.” الواقع، أن هناك أدلة على أن الناس يصوتون غالباً ضد مصالحهم الشخصية الضيقة. باختصار، فإن المنافع التي يحصل عليها الأفراد من التصويت لها علاقة بالتعبير عن “خياراتهم العامة.”

يزن الناخب منافعه، المستقلة عن كونه مع الجانب الفائز أو الخاسر، مقابل تكلفة التصويت. وكلما ارتفعت تكلفة التصويت (مع تساوي الاشياء الأخرى)، انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات. ويتحدث موللر عن بحث بيّن أنه قبل أن تصبح ضريبة انتخابات غير قانونية في الولايات الجنوبية، فإن ضريبة انتخابات مقدارها ستة دولارات فرضت عام 1960 خفضت احتمالية مشاركة الأفراد في الانتخابات بنسبة 42 بالمئة. الناخبون عقلانيون—وهم يصوتون لأسباب غير المنافع المتوقعة من المرشحين المفضلين لديهم، لكنهم يزنون تلك الأسباب مقابل تكلفة التصويت.

لهذه النتيجة عواقب كثيرة. إحداها، حيث أن ليس للناخب سوى تأثير قليل أو لا تأثير على نتيجة الانتخابات، فليس لديه حافز بالاطلاع جيداً على القضايا السياسية. ولأن الناخبين يبقون “جاهلين بقدر معقول” فإن في وسع السياسيين التهرب من التزاماتهم والتساهل في خياراتهم الأيديولوجية الشخصية.

تحريف الوسطاء

في ديمقراطياتنا، لا يحسم الناخبون معظم القضايا بشكل مباشر. في بعض الحالات يصوتون لممثلين يتوصلون إلى قرارات في اللجان أو الجمعيات الوطنية. وفي حالات أخرى ينتخبون ممثلين يستخدمون موظفين لاتخاذ القرارات. إن تعقيدات النظام وحوافز القوى الفاعلة فيه لا تجعل الخيارات الجماعية بالضرورة أكثر تمثيلاً لخيارات المواطنين.

السياسيون. تفترض نظرية الخيار العام أن السياسيين يريدون الفوز في الانتخابات—وإلا فإنهم لن يبقوا سياسيين لفترة طويلة. ولتحقيق هدفهم، يطرح السياسيون أموراً يعتقدون أنها تحظى بتفضيل الأغلبية، وينضمون إلى الأحزاب السياسية. يقول أنثوني داونز في كتابه، نظرية اقتصادية في الديمقراطية، “تصيغ الأحزاب سياساتها كي تفوز في الانتخابات، وليس الفوز في الانتخابات بهدف صياغة السياسات.”

القاعدة المستخدمة في انتخابات الكونجرس الأمريكي والانتخابات البرلمانية في معظم الدول التي تتبع التقاليد البريطانية هي قاعدة التعددية. وهذه تشجع سيطرة الحزبين لأن حزباً ثالثاً لن يحصل إلا على عدد قليل من المرشحين المنتخبين حتى لو تمكنوا من الحصول على نسبة جيدة من الأصوات في جميع المحافظات. وطالما كانت القضايا ذات بعد واحد في الأنظمة السياسية ذات الحزبين، وثمة خيار قمة وحيد، فإن الأحزاب السياسية ستحاول الاقتراب إلى أقصى حدّ ممكن من الناخب المتوسط. وفي الحالات متعددة الأبعاد، أو تعدد الخيارات ذات الأولوية فقد يحدث دوران.

في الأنظمة السياسية ذات التمثيل النسبي، فإن أكثر من حزبين سياسيين قد يزدهران ويشكلان ائتلافاً حاكماً. هناك أنظمة مختلفة من التمثيل النسبي. لكن الفكرة العامة هي أن بعض إجراءات التعديل تقرّب نسبة الممثلين من نسبة الأصوات الشعبية التي تلقتها الأحزاب المختلفة في البلد ككل. ويعطي التمثيل النسبي تمثيلاً أفضل للناخبين الذين لديهم خيارات أو أيديولوجيات لا تحملها سوى أقلية من الناس، لكنها تقود إلى قيام ائتلافات حاكمة أقل استقراراً.

البيروقراطيات. عند تطبيق تحليلات الخيار العام على البيروقراطية، فإنها تكشف عن أسباب أخرى للشك في قدرة الدولة على التوفيق بكفاءة بين خيارات الأفراد وجمع مطالبهم في السياسات العامة. مرة أخرى نقول، يفترض الخيار العام أن البيروقراطي (الموظف الحكومي) هو فرد عادي، مثل أي شخص آخر، يحاول الحصول على أقصى منفعة ممكنة.

ما معنى ذلك من الناحية العملية؟ وما الذي يفعله البيروقراطي لزيادة منفعته إلى أقصى حدّ، بالنظر إلى القيود المفروضة عليه؟ معظم المحاولات التي بذلت للإجابة على هذا السؤال هي صيغ معدلة عن النموذج النظامي الذي طوره وليام نيسكانين في كتابه للعام 1971، البيروقراطية والحكومة التمثيلية. وقد افترض أن البيروقراطيين يعملون على زيادة ميزانية مكاتبهم لأن ذلك يمكنهم من زيادة تعويضاتهم الحقيقية من ناحية البهرجة (مكاتب أوسع، وحساب نفقات أفضل، إلخ)، ومخاطر أقل من عدم تحقيق أهدافهم، أو تميزهم، إلخ. لذا فإن البيروقراطيين يأخذون أكثر مما يريد السياسيون (ومما يفترض المواطنين أيضاً)، أو تكلفتهم تكون أعلى.

يستطيع البيروقراطيون فعل ذلك لأن الجهات التي ترعاهم (السياسيون أو المسؤولون الآخرون الذين يقررون ميزانيات الوكالات) لا يعرفون التكلفة الحقيقية لإنتاج ما يطلبونه من البيروقراطيين. يحاول الراعون، بالطبع، السيطرة على أنشطة البيروقراطية لكن الميزة الاحتكارية (كون البيروقراطية المزود الوحيد) للمكاتب ستتغلب، على الأقل، على بعض هذه الجهود. وتدعم هذه النظرية أعداد كبيرة من الدراسات التي تبين أن تكاليف ما تنتجه المكاتب العامة أعلى مما في المشاريع الخاصة المماثلة.

هل لصوتك أهمية فعلية؟

رغم أن مسألة حسم التصويت تتحول بسرعة إلى مسألة تقنية، فإن الأفكار العامة يمكن إدراكها بسهولة. إفرض أنك عضو في جماعة مكونة من ثلاثة أشخاص، “س”، و”ص”، و”ع”، من ضمنهم أنت (ص). ويتعين اتخاذ قرار بأغلبية بسيطة على أحد الاقتراحين “أ” مقابل “ب”. إفرض أن ثمة فرصة بنسبة 50:50 في أن أحد العضوين الآخرين سيصوت للاقتراح “أ”، وبالمثل إلى “ب”. ليس هناك امتناع عن التصويت أو بديل ثالث. فما هي احتمالات أن يكون لصوتك أهمية، أي بمعنى أن يكون حاسماً؟ يصل الأمر هنا إلى حد السؤال عن احتمالية حدوث تعادل في الأصوات إذا لم تنتخب. ولأن كلاً من الناخبين “س” و”ع” يمكن أن يصوت كل منهما إما للاقتراح “أ” أو “ب”، فثمة أربع نتائج محتملة للتصويت من دون صوتك: “أ-أ” (أي أن يختار الناخبان “س” و”ع” كلاهما الاقتراح “أ”)، و”ب-ب”، و”أ-ب”، و”ب-أ”، وفي النتيجتين الأخيرتين فقط (“أ-ب” و”ب-أ”) هناك تعادل في النتيجة من دون صوتك؛ وفي الحالتين الأخريين لا أهمية إن قمت بالتصويت للاقتراح “أ” أو الاقتراح “ب”، أو إن لم تقم بالتصويت نهائياً. لذلك، هناك ثلاث فرص في أن يكون لصوتك أهمية. يدرك الأشخاص الذين سبق وأن أجروا بعض التحليلات الابتدائية المركبة ونظرية الاحتمالات أنه إذا كانت “p” هي احتمالية اختيار أحد الناخبين للاقتراح “أ” وأن “1-p” هي احتمالية التصويت للاقتراح “ب” بدلاً من “أ”، فإن الاحتمالية “P” بأن يكون هناك تعادل تتمثل في المعادلة التالية:

P = nCn/2 × pn/2 × (1-p)n/2

حيث (nCn/2) هي عدد تراكيب الناخبين n، بأخذ (n/2) على حدة. الواقع أنه بوجود عدد كبير من الناخبين (ألف أو أكثر على الطاولة) من الضروري استخدام تقريب للمعادلة أعلاه لحساب الاحتمالية “P”، حتى إذا استخدم الحاسوب. بتعداد النتائج الممكنة واحتساب احتمالياتها المساوية، وإضافة احتماليات النتائج المتعادلة، أو بدلاً من ذلك استخدام المعادلة أعلاه، يمكن احتساب أنه بمجموعة من خمسة أشخاص (من ضمنهم أنت) فإن احتمالية أن يكون صوتك مهماً هي 8/3 أو 0.375. وكلما زاد عدد الناخبين، قلت احتمالية أن يكون لصوتك أهمية. وإذا كان عدد الناخبين 1000 شخص تكون الاحتمالية حوالي 0.02 فقط أو 0.015؛ وإذا كان العدد 100 مليون (وهو تقريباً عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية) تنخفض النسبة إلى 0.00006 (حوالي 17000:1). وتتلاشى احتمالية أن يكون صوتك حاسماً بشكل درامي باحتمالية اختيار أي ناخب لبديل آخر أو تحول الآخر عن نسبة 50:50. ومن السهل رؤية ذلك في مثالنا عن المجموعة المكونة من 3 أشخاص. إفرض الآن أن كل واحد من العضوين الآخرين صوّت للاقتراح “أ” مع احتمالية مقدارها 0.8 (أو صوت للاقتراح “ب” مرة واحدة من 5 مرات). الآن، النتيجتان اللتان تجعلان صوتك مجدياً (أ ب) و(ب أ) قد يتكرر حدوثها 25/4 مرة كل واحدة، أي أن تكرار حدوث هذا الحدث أو ذاك له احتمالية مقدارها 25/8 أو 0.32. خذ بعين الاعتبار مرة أخرى، الانتخابات الرئاسية. افرض أن حوالي 100 مليون ناخب سيشاركون فيها. وأن احتمالية قيام أحد هؤلاء الناخبين المنتقى بشكل عشوائي بالتصويت لكيري هي 0.49 وأن احتمالية تصويته لبوش هي 0.51. تجاهل تعقيدات المجمع الانتخابي. فاحتمالية أن يكون هناك تعادلاً، وأن يكون لصوتك أهمية، يمكن احتسابها: هي ثماني فرص من (108691) أي عشرة مرفوعة إلى القوة 8691 (10 يتبعها 8690 صفراً) وهي رقم أكثر من فلكي. وهو أكبر بكثير من المجموع الكلي للجزيئات الأولية الموجودة في عالمنا البالغة (10100) وعمر الكون بالثواني هو (3×1017). وبالتالي، فإن احتمالية أن يكون لصوتك أهمية، أقرب ما تكون إلى الصفر.

لقد كانت هناك بعض التحديات الحديثة (ذكرها موللر في كتابه، الخيار العام 3) لهذه المنهجية، وتم الحصول على بعض الاحتمالات الأعلى. لكن من الناحية العملية فإن صوتاً واحداً—صوتك—ليس له أهمية محتملة في أن يغيّر نتيجة الانتخابات.

طريقة أخرى يمارس فيها البيروقراطي سلطته هي أن يكون واضع أجندات. كما سبق ورأينا فإن واضع الأجندة يستطيع في معظم الأحيان قيادة النظام نحو النتائج التي يفضلها بتقريره أي البدائل، وحسب أي ترتيب، سيتم التصويت عليها من قبل السياسيين أو المواطنين.

مجموعات المصالح. للتأثير على الخيارات الجماعية، يتعين على المواطنين المشاركة في أعمال جماعية: المشاركة في التظاهرات، وتنظيم أنشطة الكولسة، والمساهمة في الأحزاب السياسية، إلخ. نتيجة العمل الجماعي لفئة ما (مثل الحماية الجمركية) هي غالباً سلعة عامة لأعضاء الجماعة—ينتفع فرد فيها منها سواء ساهم أم لم يساهم. علاوة على ذلك، فإن عمل فرد واحد قد لا يكون مهماً لإنجاح العمل الجماعي. لذا، ففي المشاركة الجماعية سيتحمل الفرد تكلفة مقابل عدم الحصول عملياً على أي منفعة شخصية، وهذا سيغريه بالاعتماد على جهود الآخرين دون تحمل أي تكلفة. ويصح هذا خاصة في المجموعات الكبيرة حيث لعمل الفرد تأثير أقل، ويمكن للمتهربين أن يتجنبوا التعرض للعقوبة بسهولة، كأن تقاطعهم الجماعة. لذلك، فإن المجموعات الصغيرة التي لديها مصالح متمركزة مثل المزارعين أو منتجي الصلب تكون أفضل تنظيماً، وتقوم بعمل جماعي أكثر فاعلية من المجموعات الكبيرة ذات المصالح المشتتة مثل دافعي الضرائب أو مستهلكي الصلب. وتستغل المجموعات الأفضل تنظيماً، عادة، المجموعات الأقل تنظيماً.

كانت تلك خلاصة كتاب مانكور أولسون المؤثر، منطق العمل الجماعي. مثال ذلك، المزارعون السويسريون، الذين يشكلون جزءاً صغيراً من مجموع سكان بلدهم، يحصلون على دعم مالي مؤثر يعادل 86 بالمئة من دخلهم، في حين أن المزارعين في غانا الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من السكان، يحصلون على دعم مالي سلبي يصل إلى 27 بالمئة من دخلهم، بينما يذهب الدعم إلى طبقة سكان المدن قليلي العدد.

ستشارك مجموعات المصالح فيما يدعونه منظرو الخيار العام “السعي للاستئجار”، أي السعي لإعادة توزيع المنافع على حساب الآخرين. وكلما زاد حجم الدولة، وزادت المنافع التي يمكنها أن تعطيها، زاد عدد الساعين للاستئجار، وقد كتب موللر يقول، “يمكن النظر إلى الميزانية الفيدرالية كلها على أنها إيجار عملاق جاهز لأن يختطفه من يملكون أقوى العضلات السياسية.” السعي للاستئجار لا ينتج تحويلاً صرفاً للمال؛ فحين يتنافس الأفراد أو المجموعات على بعض الامتيازات من الدولة (مثل الحصول على دعم، أو احتكار)، فإنهم يستخدمون لذلك موارد حقيقية (مثل حبر، أوراق، سفر، وجبات، وقت) في محاولة انتزاعها. ونتيجة لذلك، فإن جزءاً من الإيجار المتوقع سوف يهدر، مولداً خسارة اجتماعية صافية.

النمو وتبريرات الدولة

طيلة الفترة من عام 1870 حتى العام 1913، كان مجموع نفقات الحكومة (الفيدرالية والولايات) في الولايات المتحدة حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت إلى 12 بالمئة في العام 1920، وإلى 20 بالمئة عام 1937. وبحلول العام 1980 كانت قد بلغت 31 بالمئة، وارتفعت بقدر طفيف منذ ذلك الحين. التطور نفسه حدث في القطاعات العامة للدول الأخرى، رغم أن بعضها شهد نمواً أكبر بعد عقد الثمانينات، وتصل نفقات بعض الحكومات الآن إلى 50 بالمئة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي فلماذا نمت الدولة بهذا القدر؟

نموذجان. تتأرجح نظرية الخيار العام بين نموذجين للدولة: نموذج مَطالِب المواطن، والنموذج الاستبدادي. في النموذج الأول، يقول موللر، “السياسات هي انعكاس لخيارات الناخبين الأفراد.” أما في النموذج الاستبدادي فيقول، “إن خيارات الدولة أو الأفراد القائمين على الحكومة هي الحاسمة.” وبناءً على النموذج المستخدم، فإن تحليل سبب نمو الدولة يعطي نتائج مختلفة.

يدعي نموذج مطالب المواطن أن المواطنين يطلبون المزيد من السلع العامة، ومزيداً من السيطرة على المؤثرات الخارجية السلبية (مثل التلوث)، ومزيداً من إعادة توزيع الدخل. إحدى الفرضيات المهمة، المدعومة ببعض البحوث، تقول أن التوسع في منح النساء والفقراء حق التصويت قد غذى نمو دور الدولة. لكن هل هذا ما يريده المواطنون حقاً؟ وأي قطاع من المواطنين هو ذاك؟

يشدد النموذج الاستبدادي على عوامل جانب العرض: الدولة تنمو لأن الحكام أو المنتفعين يريدون غنيمة أكبر. ويشكل البيروقراطيون قطاعاً كبيراً من جمهور الناخبين—15 بالمئة من دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية، و20 بالمئة أو أكثر من بعض الدول—وبينت البحوث أن نسبة مشاركتهم في الانتخابات أعلى من المواطنين الآخرين. وتفسير آخر هو أن في وسع المنشورات أن تخدع الناخبين الجاهلين بقدر معقول. يستشهد موللر في كتابه الخيار العام 3 بدليل أن الديمقراطية المباشرة والفيدرالية توفران ضوابط فعالة على نمو النموذج الاستبدادي. وهذا يوحي بأن نموذج مطالب المواطن أكثر صلاحية للتطبيق في مثل هذه الأحوال.

نظريات الخيار الاجتماعي. ما هي معايير الحكم على عمل الدولة؟ وما الذي يتوجب على الدولة فعله، وكيف؟ تلك الأسئلة هي موضوع مادة نظريات الخيار العام المعيارية، والتي تشمل نظريات “علم الاقتصاد الدستوري” و”الخيار الاجتماعي” من خارج مدرسة الخيار العام الضيقة.

في نظريات الخيار الاجتماعي نجد نوع “دالّة الرفاه الاجتماعي” التي سبقت ثورة الخيار العام. إن دالّة الرفاه الاجتماعي عبارة عن ترتيب، لجميع أشكال مكافئ باريتو في الأسعار والأجور وتوزيع الدخل. وللاختيار من بينها، يجب على المجتمع—الذي يعني عملياً الدولة—أن يزن منفعة مختلف الأفراد. وقبل تطور مدرسة الخيار العام الفكرية، كان معروفاً أن دالّة الرفاه الاجتماعي تتطلب أن تكون المنفعة قابلة للقياس بشكل واضح وقابلة للمقارنة بين الأفراد. بكلمة أخرى، يجب أن يكون في وسع المرء أن يحسب، مثلاً، زيادة بنسبة 10 بالمئة في منفعة “س” تساوي “بالنسبة للمجتمع” انخفاضاً يزيد عن 15 بالمئة من منفعة “ص”. وليس هناك أي أسس علمية لمثل هذه الأحكام الأخلاقية أو لدالّة الرفاه الاجتماعي القائمة عليها.

تعرّض كينث أرو في كتابه للعام 1951، الخيار الاجتماعي والقيم الفردية، لهذه المشكلة بمنهج مختلف. وتساءل ما إذا كان في الإمكان بناء دالّة الرفاه الاجتماعي من بعض حقائق بديهية بسيطة، وتجنب أي مقارنة “بين شخصية” في المنفعة. وفي محاولته الإجابة على السؤال، بيّن أنه لا توجد أي دالّة رفاه اجتماعي يمكنها، في الوقت نفسه، احترام مكافئ باريتو، وأن تكون غير مستبدة، وانتقالية (أي لا تقود إلى الدوران). من ناحية، عمم أرو ما تم التوصل إليه حول الدوران، وبين أن الخيارات الاجتماعية لا بد أن تكون إما غير متناسقة أو ديكتاتورية.

ترويض الاستبداد

ثمة ازدواجية وتناقض في مجموع النظريات والأدلة التجريبية المسماة “الخيار العام” والتي يضمها موللر بشكل جيد في كتابه، الخيار العام 3:

“ينظر بعض الدارسين—أمثال برينان، وبيوكانن، ونيسكانين، وأشر—إلى الدولة ويرون وحشاً جشعاً همه استغلال سلطته على المواطنين إلى أقصى حدّ. وينظر آخرون—أمثال بريتون، وويتمان—إلى الدولة ويرون كياناً مؤسساتياً مساوٍ للسوق يعطي التنافس الديمقراطي مستويات من الكفاءة يمكن مقارنتها بما تحققه منافسة السوق.”

ويمكن النظر إلى الخيار العام على أنه يظهر فائدة السياسات أو وجود فشل للدولة؛ مثل القول أن الدولة إما أنها تشجع كفاءة التوزيع أو أنها مجرد آلة لإعادة التوزيع؛ وإما أنها تطرح نموذج الطلب للدولة حيث يردّ المنافسون السياسيون على مطالب المواطنين أو نموذج العرض حيث يحكم الاستبداد. بتعبير آخر، ثمة توتر دائم بين الخط الليبرتاري والخط الذي يدعو إلى تدخل الدولة في نظرية الخيار العام.

ثمة شيء مؤكد: لقد حطم الخيار العام وجهة النظر الساذجة، القائلة بأنه لتبرير تدخل الدولة، يكفي بيان أنه إذا حدث فشل للسوق فإن الدولة المثالية يمكن أن تصححه. بعد ثورة الخيار العام، لم يعد في وسع المحللين السياسيين الاكتفاء بمقارنة الأسواق الحقيقية بالدولة المثالية؛ عليهم تحليل الدولة كما هي قبل أن يحلموا بكيف يجب أن تكون. الخيار العام أنهى حيرة الدولة ونزع عنها القداسة.

الذهاب لمدى أبعد. يقدم كتاب دنيس موللر، الخيار العام 3، نظرة شاملة لأدبيات الخيار العام التي نشرت خلال نصف القرن الماضي. وسوف يبقى بمثابة “علم اللاهوت الشامل” لعلم اقتصاد الخيار العام الذي صدر في بداية هذا القرن.

من وجهة نظر، يمكننا الذهاب أبعد مما ذهب موللر الذي ربما كان يميل إلى الإفراط في التفاؤل حول السياسة. وكلما توسع سلطان الدولة، زاد احتمال أن تكون الأغلبيات إما غير متناسقة أو مستبدة. وربما كانت الحالة النمطية هي ظاهرة الدوران: فكلما زاد تدخل الدولة ازداد تحول القضايا لتصبح متعددة الأبعاد؛ وكلما قل التجانس بين خيارات الناخبين، زاد عدم تناسق أو دكتاتورية الدولة المستبدة.

علينا التشكيك في النهج التقليدي الذي يوازن بين التكاليف والمنافع بحثاً عن الوضع الأفضل. الأفضلية يمكن تعريفها بطريقة فضفاضة بحيث يكون كل شيء هو الأفضل، بمعنى أنها لا تستطيع وصف الوضع الحالي للعالم. أليس هذا ما يفعله بعض علماء الاقتصاد حين يجادلون أن المنافسة السياسية بين مجموعات المصالح تعطي أفضل النتائج لأن الأفراد سينظمون أنفسهم حين تصبح تكلفة الاستبداد عالية جداً؟ أليست لدينا فكرة مليئة باللغو عن الوضع الأفضل؟

المدافعون عن خط تدخل الدولة لديهم معيار خارجي عن الوضع الأفضل يكمن في نوع من دالّة الرفاه الاجتماعي. الشيء الأفضل هو ما يزيد دالّة منفعة الفرد إلى أقصى حدّ، يتمثل ربما في التكاليف المالية والمنافع. وعلى هذا الأساس، يمكن من الناحية النظرية بيان أن بعض المؤسسات (التنافسية) تقود إلى كفاءة باريتو وأن في وسع الدولة أن تستخدم تحليلات التكلفة–المنفعة لإيصالنا إلى هناك. لكن، وكما بينت تحليلات الخيار العام، فإن هذا المنهج يفترض مسبقاً وجود مقارنات “بين شخصية” من المنفعة أو “خيارات اجتماعية” هي إما غير متناسقة أو ديكتاتورية.

علينا أن نأخذ على محمل الجد التحدي الذي أثاره أنثوني دي جيساي، وهو أحد منظّري الخيار العام (غير التقليديين) في كتابه، الدولة، والذي يذكّر علماء الاقتصاد أن المقارنات “البين شخصية” في المنفعة “هي مجرد طريق التفافية تعيدنا إلى تحكّمية لا يمكن إنقاصها، تمارسها السلطة.” ويواصل حديثه قائلاً، “في نهاية الأمر، حدس الفرد هو الذي يقوم بالمقارنة التي تحدد القرار، أو أنه ليس هناك مقارنة… وبطريقة مماثلة، التباينين القائلين: (تجد الدولة أن زيادة منفعة الجماعة “س” وإنقاص منفعة الجماعة “ص” قد تتمخض عن زيادة صافية في المنفعة)؛ وأن (تختار الدولة تفضيل الجماعة “س” على الجماعة “ص”) هما وصف للواقع نفسه.” وما أن يتحقق ذلك حتى يصبح الخيار العام بمثابة اتهام للدولة.

أخيراً، أخْذ نظرية الخيار العام على محمل الجد يفرض ضمناً التحقيق في ماهية “نحن” و”هم” كتجمعات سياسية. والبيانات من مثل “نحن كمجتمع نفكر أو نفعل هذا وذاك،” أو “الفرنسيون (أو الأمريكيون) يعتقدون أن يفعلون هذا وذاك،” هي إما مجرد أحاديث لا معنى لها منطقياً أو أنها ديكتاتورية. وليس ثمة طريق غير ديكتاتورية لتجميع خيارات الأفراد المختلفة وصهرها في مجموعة واحدة من الخيارات “السوبر”، إلا إذا كان لدى الأفراد خيارات متطابقة أو كانوا مجمعين على أمر ما. الأمثلة على الخيارات المتشابهة نجدها في الجماعات الصغيرة ذات الروابط الوثيقة مثل الأزواج، والأسرة الواحدة، أو بضع أصدقاء—رغم أنه حتى في مثل هذه الحالات، يكون أحد الأفراد غالباً “ديكتاتوراً” أو قائداً. الأمثلة على التصويت بالإجماع تشمل حملة شراء أسهم في شركة أو أعضاء ينضمون إلى جمعية. الإجماع هو الطريقة الوحيدة للخروج من مأزق الوقوع بين تجمعات لا معنى لها وأخرى ديكتاتورية.

لذا، وباستثناء ما قد نجده في منظور دستوري تجريدي (الاتفاق على الأحكام الأساسية جداً) فإن “نحن” السياسية تفترض أن بعض الأفراد يفرضون خياراتهم على الآخرين. وهذا يعني أن ثورة الخيار العام تقرع ناقوس موت “نحن” السياسية.